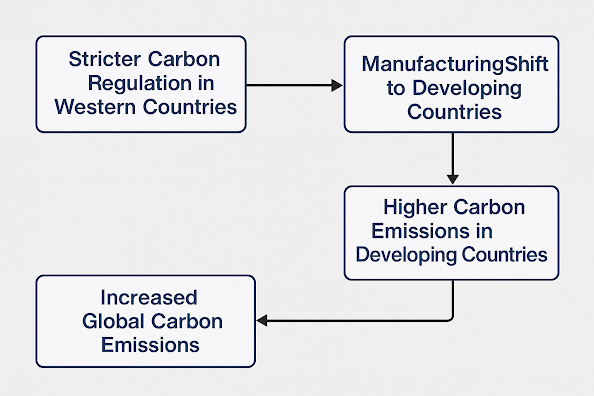

在当下全球应对气候变化的背景下,西方发达国家普遍推行了严格的碳排放管控政策。欧盟的碳交易体系(ETS)、美国部分州的碳市场、加拿大和英国的碳税制度,都是旨在降低本国碳排放的举措。然而,在全球制造业布局并未统一监管标准的现实下,这种“单边减排”策略不仅未能有效减缓全球碳排放,因为制造业向发展中国家的大规模转移,反而造成全球碳排放总量持续上升。

这一悖论的核心在于“碳泄露”(carbon leakage)现象。即当一国推行严格碳排放政策导致本地企业生产成本上升时,这些企业往往选择将高耗能产业转移到碳监管宽松、能源成本低廉的发展中国家,以维持全球竞争力。而发展中国家的能源结构多以煤炭等高碳化石能源为主,环保标准和执行机制相对薄弱,使得同样的制造行为在这些国家的碳足迹大幅增加。

以中国为例,其当前约60%的能源仍依赖煤炭,而煤炭在印度的电力生产中占比超过75%. 西方国家消费的大量商品其实是在中国、印度、越南等国制造完成后进口的。这些商品虽然在“消费国”层面看似“低碳”,但其生产过程中所产生的碳排放实际上并没有减少,因为通过全球供应链“外包”给了碳排放效率更低的发展中国家,实际上反而增加了。结果是西方国家的国内碳排放数据下降了,但全球碳排放总量不但并未减少,比这些产品在西方国家继续生产的时候增加了碳排放,导致全球碳排放恶化。毕竟空气的流动是没有国界的。

因此,要实现有效的全球碳治理,仅靠发达国家内部的环保自律不单是是远远不够的,甚至反而是南辕北辙的。必须承认并修正当前政策结构的根本性漏洞:即制造成本与碳排放之间缺乏全球一致的价格平衡机制。解决这个问题的关键之一,就是实行“碳排放差额关税”(Carbon Border Adjustment Mechanism,CBAM)。

所谓碳排放差额关税,指的是将进口商品的隐含碳排放纳入价格体系,通过征收相应的碳关税,弥补高排放国家与低排放国家之间的环保成本差距。这不仅可以有效防止“碳泄露”,也能对发展中国家的产业结构升级形成外部压力,推动其逐步走向绿色转型。

欧盟已经率先在2023年试运行碳边境调节机制(CBAM),将钢铁、水泥、铝、肥料、电力等高碳行业纳入征税范围。尽管这一机制尚处于初期阶段,争议和阻力不小,但它标志着全球碳治理迈出了从“自我约束”向“外部约束”转变的重要一步。美国和加拿大应该在本次全球关税大战中同样开始实践“碳排放成本关税调节机制”。

要想避免“环保政策”反而助推全球碳排放的讽刺性后果,必须突破传统的政治正确框架,在全球贸易体系中引入基于碳排放真实成本的定价机制。唯有如此,才能从根本上解决“谁污染、谁受益”的逆向激励问题,在理性和务实的基础上实现真正有效的气候合作。

缺乏全球统一的约束机制,局部环保只能加剧全球不环保。

评论